Tem índio me espiando, dizia meu pai

Silêncios da história: meus olhos nos olhos da mata

Josely Carvalho

Quando eu era criança, meu pai me contava que havia índios espiando na sua fazenda de café. Ele falava baixo, como quem revela um segredo antigo, um mistério que vinha da mata fechada. Eu imaginava homens silenciosos, camuflados entre as folhas, sentados nos galhos mais altos das árvores, observando tudo sem fazer barulho. Às vezes, no vento, achava ouvir o eco de um canto distante. Mas nunca fui até lá, nunca vi nada—só ficava a fantasia, alimentada pelo tom de voz do meu pai, meio receoso, meio fascinado. Minha mãe não gostava de mato, então a fazenda ficava longe, e os índios, mais longe ainda, só nas histórias e nos artefactos que meu pai trazia para mim.

Anos depois, descobri que aquela conversa tinha um fundo de verdade triste. Os Xetá, que sempre viveram naquelas terras, não sumiram por acaso—foram varridos pelo ganância das companhias colonizadoras, pelos latifundiários com apoio dos governos do Paraná. As companhias chegaram, derrubaram e dividiram a floresta neotropical, e os Xetá, sem território e sem proteção, viraram pó na história oficial. Quando entendi isso, senti um frio: aqueles “índios espiões” que eu inventava na infância eram um resto de memória, um fantasma que meu pai, sem saber direito como, tentava não deixar morrer..

Essa descoberta me levou a uma jornada entre lembranças, arte e ativismo. Saí de São Paulo para Nova York em 1964 deixando esta pequena coleção de objetos, mas levei comigo o desejo de desvendar essa fantasia infantil. Em 1995, enquanto moldava o barro de Cunha, para a Memorial Armênia , instalação permanente no Metrô de São Paulo, comprei um sítio e plantei quatrocentas araucárias—uma tentativa de regenerar não só a terra, mas algo que havia sido apagado nas memórias. Logo depois vendi, segui em frente, mas a sensação de incompletude ficou.

Anos mais tarde, soube que, dos Xetá, oito crianças haviam sido raptadas pelos colonizadores e crescido longe de sua gente. Aquilo me cortou o peito. Lembrei do colo do meu pai, das histórias fragmentadas que ele me contava sobre o Brasil, e senti que meu trabalho—as instalações, as esculturas, os gestos quase inconscientes—era uma forma de buscar restituição. Não só pelos Xetá, mas por tudo o que foi roubado: terras, árvores, histórias, identidades. Hoje, minha arte e o ativismo Xetá se misturam. É uma luta pelo lugar que vai além do meu corpo, uma tentativa de reescrever—nem que seja simbolicamente—o que foi apagado. E, no meio disso, ainda escuto o eco daquela voz infantil, imaginando os olhos na mata, tentando entender o que, afinal, ficou para trás.

Memória, história, responsabilidade: os gestos renitentes de Josely Carvalho

Dária Jaremtchuk

Josely Carvalho tem dividido sua vida entre os Estados Unidos e o Brasil, uma dualidade que se reconhece em sua produção artística. Nesse trânsito constante entre línguas e culturas, a artista explora temas como memória, exílio, violência e as multifacetadas dimensões da experiência feminina. Engajada em temas sociais e políticos emergentes, tem trabalhado com diversos suportes e mídias e também explorado o universo olfativo.

A história desses trânsitos e desterritorializações aponta, paradoxalmente, para a memória de um retorno a um lugar e a uma terra, em que a artista funde sua história à história pregressa do Brasil. Sua trajetória em direção à história do povo Xetá não se inicia por interesse antropológico ou programático; em vez disso, emerge das memórias familiares, tecidas intrinsecamente à volta da figura paterna. O gatilho para esse processo ocorre durante uma viagem ao Brasil, ainda na década de 1980, quando a artista se depara, em meio aos pertences da família, com um manuscrito assinado pelo antropólogo José Loureiro Fernandes, que era seu primo. A descoberta do texto lhe desperta o interesse pelos Xetá, um grupo indígena cuja história permanecia envolta em névoas para ela. Simultaneamente, chega-lhe a história de uma mulher Xetá, sobrevivente, que teria sido confinada em um manicômio. A narrativa – embora posteriormente desmentida – sugere uma alegoria do alheamento que a estimula a conhecer mais sobre essas histórias.

De volta aos Estados Unidos, a artista procura por textos de Loureiro Fernandes na biblioteca do Museu de História Natural de Nova York, busca que se mostra infrutífera. Contudo, sabe da existência de um outro livro sobre os Xetá – da autoria de Vladimir Kozák –, retido no gabinete do diretor da instituição, inacessível à consulta e à reprodução. Coincidentemente, Josely consegue adquirir a obra de Kozák na livraria do museu.

O livro de Kozák age como um catalisador, despertando suas memórias de infância. A relação da artista com essa narrativa é marcada pelas origens paranaenses de sua família, apesar de seu nascimento em São Paulo. Emergem as férias em Curitiba e, sobretudo, a curiosidade provocada pelos artefatos indígenas presenteados pelo pai, acompanhados de histórias sobre um grupo indígena que se escondia na mata para escapar à violência colonizadora. A frase paterna, proferida no início da década de 1950 – “Tem índio me espiando” –, ecoa como um prenúncio dos temas que permeiam suas obras. A ausência de contato direto com a fazenda do norte do Paraná onde o pai era cafeicultor, motivada pela aversão da mãe ao que chamava de “mato”, paradoxalmente intensificou ainda mais o seu interesse em conhecer esse povo. O descarte da coleção de artefatos indígenas pela mãe, após a mudança para os Estados Unidos, representa um corte simbólico com o passado, cuja marca já era a ausência. De alguma forma, o livro de Kozák dá forma ao vazio da lembrança. E essa busca pelas raízes familiares a leva a um encontro com as memórias das poucas crianças Xetá que sobreviveram ao extermínio. Relatos dessas crianças tornam-se um elo entre um passado de extermínio e exploração econômica e a possibilidade de resgatar a história do povo Xetá, à beira do esquecimento. Ao conhecer melhor essa história, a artista posiciona os conflitos em seus trabalhos artísticos como um ato de resistência ao esquecimento e um engajamento em um ativismo contemporâneo.

Sabe-se que empresas de colonização, com apoio do Estado, exploraram as terras originalmente cobertas por florestas neotropicais no noroeste do Paraná. Essa área foi a última do estado a sofrer o processo de colonização a partir da década de 1940, levando a região a um desastre ecológico. A destruição das florestas e o desgaste da camada de terra roxa sobre a base de arenito do solo pelas plantações inadequadas transformaram a região em terras desertificadas, com áreas de erosão, que acabaram convertidas em pastagens para gado. A destruição da vegetação original impactou profundamente o povo Xetá, que, sem abrigo e alimentação, enfrentou dificuldades para manter seu modo de vida, baseado na caça e na coleta de produtos naturais. A devastação florestal, aliada à violência perpetrada por fazendeiros, resultou em um massacre gradual, provocado pela fome e por doenças. Às chacinas genocidas, seguiram-se sequestros de crianças, dispersadas e levadas para viver em famílias que as submeteram a processos de aculturação. À violência do colonialismo mortífero, que ocupou as terras dos Xetá e as transformou em fazendas de café, somaram-se os desmandos da ditadura militar, período no qual os conflitos acabaram por quase exterminar os Xetá. Sob novas ameaças, como as do Marco Temporal, após décadas de separação entre os poucos sobreviventes, esse povo busca restabelecer suas conexões, reivindicando o reconhecimento de sua história e a reparação que a sociedade lhe deve.

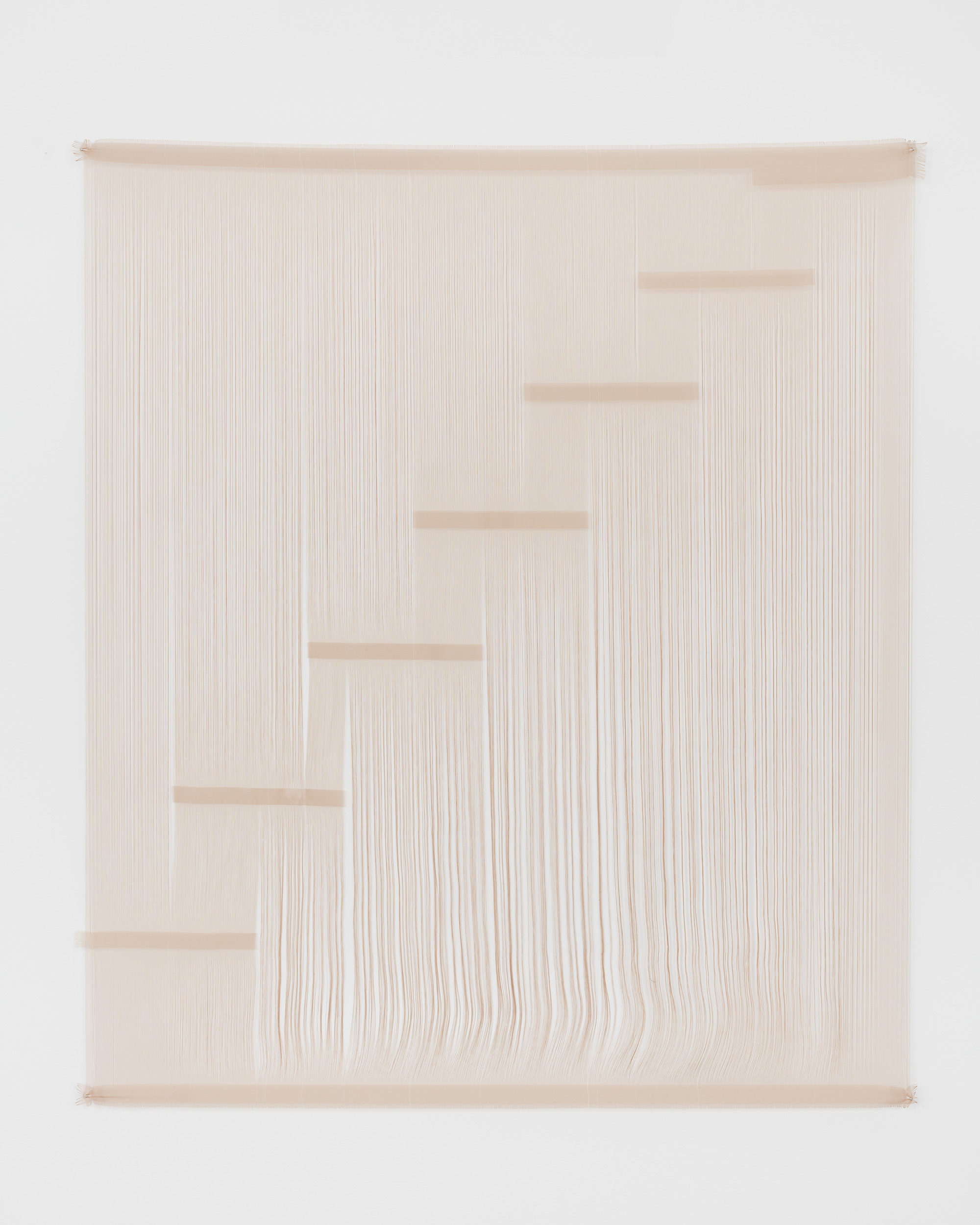

A mostra Tem índio me espiando, dizia meu pai é uma reorganização de trabalhos sobre os Xetá anteriormente expostos no Maryland Institute College of Art, Baltimore, em 1994; na Tyler School of the Arts, na Filadélfia, em 1998; no 11th International Symposium on Electronic Art, em Nagoya, no Japão, em 2002; e no Centro Cultural da Caixa, em Brasília, em 2005. A contínua revisão da temática dos Xetá sublinha a duradoura importância da questão indígena. Cada nova apresentação das obras ligadas aos Xetá implica a integração de novas peças e a execução de novas reorganizações espaciais, em um quebra-cabeça infinito, pois impossível, de reconstituições de um passado abruptamente silenciado. No caso de Tem índio me espiando, dizia meu pai, exposta na Cavalo em 2025, a artista enfrenta com mais abertura indagações sobre a participação do pai num processo histórico-econômico. Isso gera sentimentos ambíguos, pois a figura paterna persiste na memória afetiva da artista como imagem da infância. Essa inquietação face a um passado ao mesmo tempo encantador e assombrado desperta na artista a vontade de se aproximar dos processos de reparação dos Xetá em curso, suscitando, então, inúmeras perguntas. Como reescrever a história e, nela, nos reinscrever sem subterfúgios e autoenganos? Como, a partir dos registros cartoriais e cartográficos oficiais, entrever o que esses documentos relegaram ao esquecimento? Como ver, no mapa, o mapa do que não foi cartografado; no deserto das pastagens e lavouras, as florestas que não foram preservadas; no olhar colonizador, os olhos dos que não foram nomeados pela história oficial? Em suma, como olhar para a nossa herança de colonização sem ser petrificado por essa Medusa?

Essa teia enervada de imagens, memórias e documentos pode ser reelaborada de vários modos, à maneira seletiva da memória. Josely Carvalho escolhe o modo mais árduo e, por isso, mais corajoso. Antes de edulcorar as memórias da infância, a artista prefere atritá-las às rebarbas e sobras, aos resquícios etnográficos que, do passado relegado ao fundo do esquecimento, nos chegam como aparições renitentes.

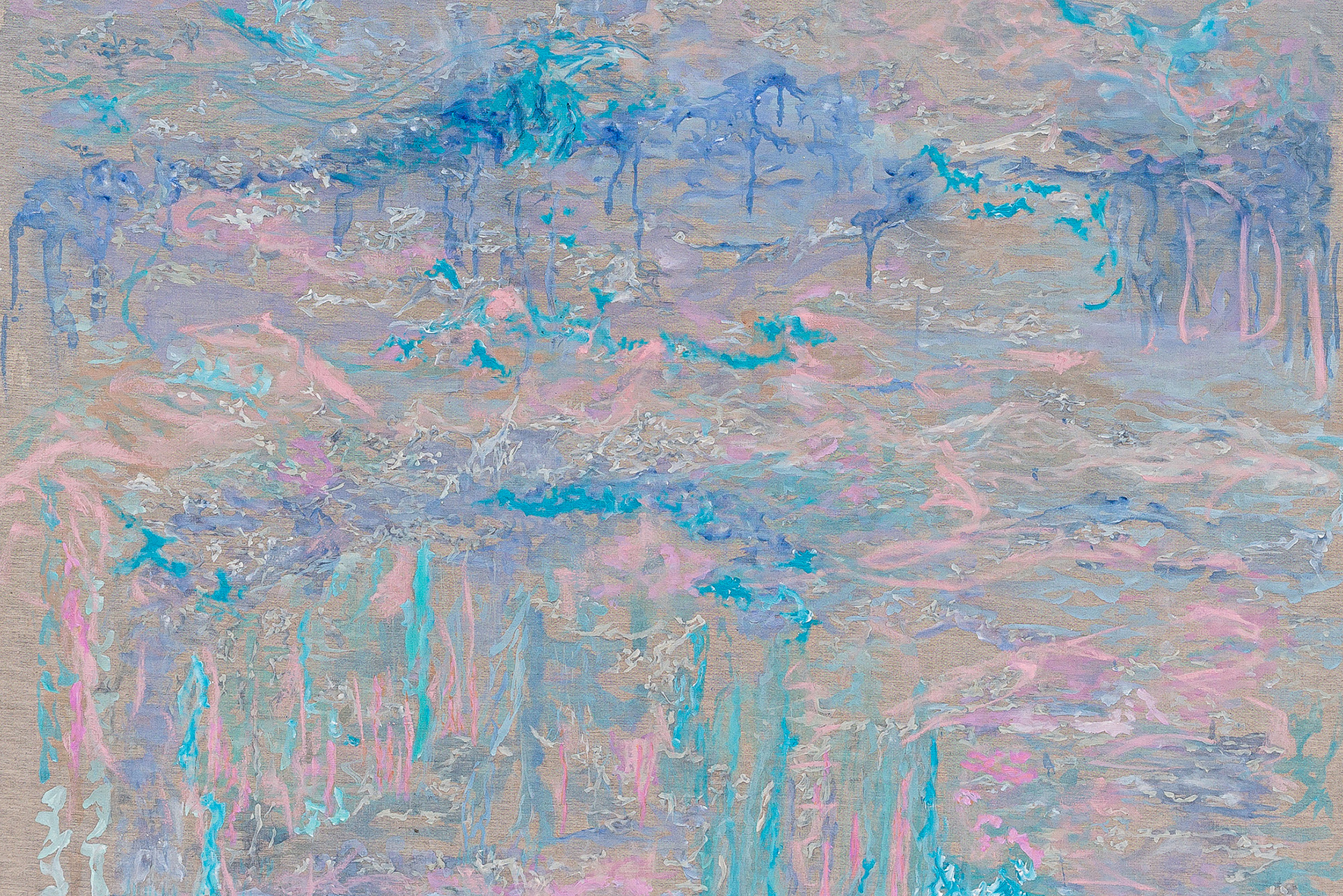

Exibindo-se também gravuras produzidas em outros momentos da trajetória da artista, no conjunto exposto na Cavalo, em 2025, sobressaem aquelas de pequenas proporções cujas imagens dos Xetá foram retiradas do livro de Kozák. Nesse processo, a artista fotografou as imagens do etnógrafo, transferiu-as para o fotolito e, em seguida, para a tela serigráfica. Primeiramente publicados em preto e branco, esses registros originais foram impregnados de cores e reorganizados no papel amate pela artista. Esse papel, que remonta à tradição pré-colombiana mesoamericana, foi adquirido por Josely em uma viagem ao México e utilizado na série Xetá. Proveniente de cascas de árvores moídas, o suporte artesanal de superfície fibrosa, textura áspera, tramas e linhas descontínuas, bordas e rebarbas rústicas parece oferecer um ambiente adequado às imagens apropriadas da publicação de Kozák. Como nesse processo a artista utilizou um rodo para aplicar as tintas às imagens na tela serigráfica, o resultado confere às gravuras características semelhantes às da pintura. Na maior parte das gravuras, os rostos e corpos coloridos se destacam; mas, como eles foram descentralizados pela artista, o espaço vazio não dispõe as figuras em um novo equilíbrio compositivo. As silhuetas, no limite da desaparição, teimam em tomar forma, emergindo da textura terrosa do papel. Reivindicam sua aparição, marcada pelo gestual da artista que os assinala e lhes reforça a existência.

Josely também transpôs para algumas de suas gravuras animais abatidos, imagens de fragmentos de asas e penas de pássaros, ninhos, pequenos ossos e toras de madeira cortada. Se para a ciência os vestígios arqueológicos suscitam reconstituições, os resquícios trabalhados pela artista se mostram insuficientes para qualquer recomposição da vida dos Xetá, um povo sem território e apagado da história. Contudo, mesmo diante da impossibilidade de qualquer ambientação, as superfícies de cor bege-dourado do papel amate parecem oferecer lampejos para a imaginação.

Desde muito cedo, Josely trabalha com imagens de pássaros, sendo estes o próprio título de sua primeira mostra individual, com litogravuras e xilogravuras, que ocorreu na Galeria DeArte, em São Paulo, em 1963. Em 2024, a artista traz uma xilogravura, agora intitulada de O pássaro: em silêncio, ela berra (In Silence, She Screeches), produzida no início da sua trajetória. Impressa em papel de textura fina, a ave foi intencionalmente seccionada, ganhando nova vida com as partes reorganizadas sobre a superfície de uma folha de amate. Dado que as dimensões desse suporte são inferiores às da imagem inicial, a firmeza do papel amate oferece sua própria materialidade à preservação daquela forma original, vulnerável, num eco dos processos de apropriação das imagens dos Xetá.

Dos espólios de sua família, a artista guarda o mapa “Planta da gleba número 9”, publicado pelo Departamento de Geografia, Terras e Colonização do Estado do Paraná, que abrangia 12.102,20 hectares. Presente na exposição, esse mapa trata da divisão da região da Serra dos Dourados, organizada em 42 lotes, como se fosse um espaço vazio e disponível para ocupações e explorações. Nele, em tinta azul, foi escrito manualmente o nome dos fazendeiros que ocuparam os lotes da gleba número 9 e, entre eles, se reconhece o nome do pai da artista.

Um mapa de dimensões reduzidas, tendo o estado do Paraná como centro, também se apresenta impresso em papel amate. Próximo à margem superior da imagem, a artista traçou um círculo a grafite e lápis de cor esverdeada, situando a Serra dos Dourados em seu centro. Os nomes de rios e cidades da região, parte da impressão original do mapa, permanecem visíveis. Contudo, o topônimo da cidade de Maringá encontra-se quase apagado pela repetição de círculos a lápis, tanto a grafite quanto em colorido. Talvez em razão desse apagamento a artista reescreva o nome à mão, em grafia ampliada. Gestos de marcar e tomar posse, mas também gestos de lembrar e assinalar, como aquelas pinceladas serigráficas nas gravuras; gestual reiterado e insistente entre a impotência diante do passado e a necessidade de ação. Entre a Serra dos Dourados, Curitiba e São Paulo, a artista repete traços a lápis, linhas que formam uma triangulação, indicando, possivelmente, um percurso – a jornada do próprio pai? Ou um caminho imaginado? O que se destaca em ambos os mapas é o fato de terem sido “corrigidos” à mão, como se as operações impressas nas cartas não traduzissem as narrativas da violência e das demarcações de exploração.

Na memória de Josely, a devastação da floresta pelos colonizadores foi sintetizada na derrubada das araucárias, árvores que representam o Paraná, embora essa espécie não pertença à floresta neotropical da Serra dos Dourados. Como uma forma de reparação, Josely adquiriu terras em Cunha, cidade próxima a São Paulo, e as cobriu com uma plantação de araucárias, ato que reflete a consciência da artista sobre o impacto que a atividade de colonização teve na paisagem e na vida dos povos indígenas. Não parece coincidência que essas terras adquiridas para o plantio, e depois revendidas, se assemelhassem à topografia da própria Serra dos Dourados.

Em A visita dos pássaros, dos peixes e da sagrada tartaruga, produzido em 1994, as imagens das araucárias são parte integrante da narrativa que retrata a destruição implacável da natureza. A história é construída a partir de registros etnográficos de povos originários e de filmagens de operações de extração de madeira e do transporte das toras derrubadas. A declaração de um ativista indígena sublinha a urgência: “A floresta está sendo destruída, não por nós, mas por muitos outros brancos…”. A destruição atinge tanto as culturas indígenas, representadas pelos registros etnográficos, quanto a própria floresta, substituída por vastas pastagens de gado. Fragmentos de obras da artista também são incorporados ao ritmo desassossegado da edição, a anunciar um processo catastrófico premente, mas que ainda poderia ser impedido, como a voz do indígena sinaliza: “Nós não devemos destruir todo o material que nós temos, pensando sempre nas nossas crianças, nossos filhos que estão se criando; e como eles vão viver amanhã e depois?”.

O vídeo Xetá começa com a imagem de um círculo em baixo relevo, no qual uma espiral gravada em pedra se destaca. Em seguida, um crânio de tartaruga se sobrepõe a ela. A narrativa visual é intercalada por uma sequência que exibe uma mulher de costas, coçando a cabeça de maneira repetitiva, provocando uma sensação aflitiva no observador. Surgem rostos escondidos pelas próprias mãos, sugerindo vergonha ou consternação. Entre essa sequência de faces fugazes, reconhece-se o rosto da artista. Se a forma circular inicialmente representava o labirinto psíquico da única sobrevivente Xetá (como a artista acreditava ser), a imaginação artística agora evoca um tempo mítico e cíclico inerente às formas arquetípicas: todos aqueles corpos das mulheres representadas na projeção.

A litografia Nowhere to Go, Screams the Bird, produzida em 2024, apresenta o contorno reconhecível de um rosto com uma boca aberta centralizado, emitindo, aparentemente, um grito poderoso. Esse grito parece provocado pela dor de pássaros que bicam os seus olhos. Embora tênues, os contornos dos pássaros circulando o rosto permanecem inquietantes, sugerindo um ataque ou uma alucinação – ambas possibilidades perturbadoras. De forma mais sutil, um rosto menor é posicionado de cabeça para baixo no topo da imagem. Na parte inferior se reconhece a marca de fotolitos, que se sabe terem sido transpostos para o meio digital e retrabalhados livremente. As matrizes originais da artista foram inseridas em software específico, e operações como ampliação, fragmentação, sobreposição e recomposição tornaram a imagem uma amálgama de formas destituída de volume. Terminadas as estratégias digitais, as imagens tornaram-se litogravuras, mas o processo de impressão procurou dar qualidade única para cada uma das peças. Esse reiterado retrabalho de processos e técnicas sobrepostos acende novamente aquela urgência gestual que assinala, dá a ver, agarra as aparições fantasmáticas para fazê-las gritar.

A mostra Tem índio me espiando, dizia o meu pai emergiu desta confluência complexa de memórias: uma história pessoal entrelaçada com a luta para preservar a memória de um povo ameaçado de extinção. O passado apresentado à artista é uma mistura intrincada de uma memória afetiva, ligada à figura paterna, e uma história de extermínio e morte dos Xetá. Essa dualidade a leva a questionar o papel de seu pai no processo, lançando sombras sobre a imagem idealizada da infância. A necessidade de trazer à tona a história e buscar algum tipo de reparação, mesmo que simbólica, se manifesta na elaboração dos vestígios de suas rememorações, nos gestos repetitivos, nas retomadas de temas e obras, uns sobre os outros, durante os processos de construção das exposições ao longo da sua carreira.

Os Xetá olham por entre o cafezal da infância, olham para o homem de arma em punho e para o mapa da terra original, então cartografada para a posse nomeadora. Os Xetá olham para Josely de Carvalho desde os anos 1980, quando a artista começou a puxar o fio da sua memória que se enovelava ao silêncio do genocídio, primeiro pelos documentos de antropólogos e estudiosos, como José Loureiro Fernandes e Vladimir Kozák, cujas memórias também se explicitam nas entrelinhas dessa exposição; depois pelo ativismo engajado em dar corpo às reivindicações atuais dos sobreviventes Xetá. A artista, assim, busca conectar a sua história familiar com a história de um povo originário, relembrando que não se trata apenas de uma história de extermínio, mas da afirmação urgente da presença dos Xetá hoje, na tentativa de fazer reverberar a sua resistência e seu grito por justiça. A gravura escolhida para o folder da exposição, Melhor não ver (Not to Be Seen), cuja figura remete àquela mulher que, consternada, coça a cabeça no vídeo Xetá, é, assim, signo ambíguo do poder petrificador do olhar da história. Na exposição Tem índio me espiando, dizia meu pai, Josely Carvalho, corajosamente, prefere ver e tecer essa narrativa tensa. Ao falar sobre sua trajetória, ao recompor trabalhos de várias épocas, fala sobre a sua memória particular, intima e querida; mas fala, ao mesmo tempo e com igual insistência, do genocídio indígena e da responsabilidade histórica que nos constitui, de forma inescapável, como indivíduos.

Dária Jaremtchuk é professora livre-docente pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH/USP) e leciona História das Artes nos cursos de graduação da EACH/USP e de pós-graduação da ECA/USP. Foi pesquisadora visitante na Brown University e na Georgetown University. Foi também professora visitante na Emory University, Atlanta, pelo Programa Fulbright para a Cátedra de Estudos Brasileiros. Atualmente, realiza pesquisas sobre “exílios artísticos” nas décadas de 1960 e 1970. Publicou recentemente o livro Políticas de atração: relações culturais entre Estados Unidos e Brasil (1960-1970).